Finalmente, il Marocco (IV)

Bellezza, noia e couscous.

N.B.- Le parole sottolineate sono link esterni.

Puoi visionare la rotta seguita e tutte le immagini di questo viaggio QUI.

Puoi anche visionare le tracce precise di ogni tappa sul mio account Strava.

Se ti sei perso le puntate precedenti, le trovi QUI (I), QUI (II) e QUI (III)

3 Dicembre

Un paio di mesi fa mi ha attraversato la strada Richard Kapuściński e da allora non mi lascia in pace. È morto da un po’, intendiamoci, quasi vent’anni fa. Ma per una di quelle combinazioni, sicuramente magiche, che ogni tanto succedono, questo enorme giornalista e corrispondente di guerra polacco ha deciso di ripresentarsi nel mio cervello con un’invadente frequenza.

Tutto ha inizio due mesi fa, mentre seguo un breve corso on-line di non fiction creativa in una scuola di Madrid, della durata di una settimana. Il primo giorno, una delle colleghe del corso cita Kapuściński come la sua stella cometa e ci consiglia di vedere un film che parla di lui. Prendo nota del titolo.

Quando Kapuściński era vivo e conosciutissimo, considerato il miglior reporter di guerra in esercizio, quello che aveva coperto più di venticinque conflitti in Africa e Asia negli anni della Guerra Fredda, scrivendo con uno stile mai visto prima di allora, comprai un suo libro, Ebano, che ho ancora a casa ma di cui ricordo soltanto che mi fecero impressione le varie storie che raccontava. Da allora, e avevo forse venticinque anni, non ho letto più nulla, escluso qualche necrologio quando morì nel 2007. García Márquez lo chiamava “maestro”, scusate se è poco.

Qualche giorno dopo ho visto, gratuitamente su YouTube, Un día más con vida, il film consigliato dalla collega del corso. È una meravigliosa storia, metà animazione-fiction, metà documentario con la partecipazione di personaggi reali che conobbero lo scrittore, che racconta l’esperienza di Kapuściński nella guerra civile di Angola, che vinsero i comunisti in piena Guerra Fredda con l’aiuto fondamentale della Cuba di Castro. Il film racconta bene che tipo di reporter era il polacco. Quando gli altri inviati scappavano da una zona, lui li incrociava: era proprio il momento in cui bisognava andarci.

E così si è ripresentato, all’improvviso, dopo tanti anni, Kapuściński nella mia memoria. Da quel giorno, che ci crediate o meno, non è passata una settimana senza che “il maestro” non sia stato menzionato in un articolo che ho letto per caso, in un’intervista a qualcuno o in un podcast che ho ascoltato casualmente in cui si parla d’altro. Difficile ignorare la prepotenza con cui il suo nome riappare e voltare le spalle a questi messaggi. Per prima cosa, ho deciso di rileggere Ebano al più presto. Sono andato poi a cercare quali sono i libri considerati i migliori fra i tanti che scrisse, per metterli nella lista di lettura; e si è svegliata in me una forte curiosità nei confronti dell’Angola. Chissà se riuscirò a preparare un viaggio, e chissà se sarà in bicicletta.

Racconto tutto questo per un motivo ben preciso. Dopo aver pubblicato il primo episodio di questa miniserie di cronache del mio viaggio in Marocco, l’ho inviato a Vittorio Russo, nuovo amico e autore del libro che sto leggendo in questo viaggio, poiché mi ero permesso di citarlo in quel pezzo. E, ancora una volta, mi ha dimostrato attenzione e affetto inviandomi un lungo messaggio whatsapp, dopo averlo letto. I commenti che ha scritto sul testo in sé non sono importanti qui. Quello che mi ha lasciato di stucco è il passaggio in cui cita proprio Kapuściński come esempio di maestro da seguire. Cita un suo libro (quello su Erodoto, che è uno dei due che avevo deciso di aggiungere alla mia lista) e, sicuramente per motivarmi, mi dice di aver trovato qualche analogia fra il mio gusto per i dettagli e quello del maestro. Con amici così, uno non ha bisogno di pagare un mental coach!

Siamo arrivati alla quarta tappa, che prevede di arrivare in una cittadina chiamata Tata, a circa 115 km dall’oasi in cui abbiamo dormito. La verità è che verrebbe voglia di fermarsi qui un giorno intero e goderci la bellezza di questo posto in santa pace. Siamo in un teatro naturale in cui il divino sole, che inizia ad alzarsi ma ancora non si vede, illumina il fondale, le impressionanti montagne rosse intorno a noi. Siamo osservatori meravigliati, prepariamo le nostre bici sul piano scenico, nel profondo della valle, e alle 9:00 siamo pronti per partire. Ma io chiedo un minuto per fare un’ultima visita alla toilette prima di partire… e combino un bel casino.

Nessuna porta di questo auberge chiude come dovrebbe. Tutte sono fuori asse, s’incastrano sopra o sotto e per chiuderle e aprirle bisogna tirare o spingere con la forza.

Quando cerco di uscire dal bagno la porta non si apre, è rimasta bloccata da sotto. Provo a spingere col piede ma forse ho tirato troppo forte quando l’ho chiusa. Ho le due mani occupate per cui provo a dare una leggera spinta col fianco sulla parte centrale della porta, che è in vetro traslucido. Appena il vetro sente il mio invito ad aprirsi, neanche troppo deciso, si infrange in mille pezzi. Sudore freddo. Chiamo Mohammed chiedendogli aiuto. Arriva e apre la porta tirando fortissimo. Per prima cosa, controlla che io non mi sia fatto niente. Lo rassicuro, non mi sono tagliato, per fortuna. E lo tranquillizzo anche su un altro aspetto: “non ti preoccupare, te lo pago”. Ma lui sembra molto sereno e mi dice, ridendo, “si arrabbierà il capo, ma fa niente!” Gli do l’equivalente di 20€ e ci abbracciamo. Gli prometto di tornare. Ora siamo pronti per partire.

La tappa, come succede a volte, è un mix del meglio e del peggio che può succedere in questi viaggi, come anche in certi rapporti amorosi: a un inizio esaltante segue una lunga vita noiosa. I primi venticinque chilometri sono esaltanti: la strada è un serpente d’asfalto che ci porta, curva dopo curva, fuori dal profondo canyon, con poche salite e un sole che, man mano che si alza, proietta la sua luce cangiante sulle pareti argillose delle alte montagne. La bici viaggia da sola, come incantata, e io scatto foto quasi a ogni curva.

Ma, usciti dal canyon, spuntiamo su un incrocio, siamo arrivati nella banale pianura. Infiniti rettilinei asfaltati, forse belli per i primi chilometri, ma quando l’occhio si abitua a questo vuoto di movimento, la noia prende il sopravvento e il divertimento scompare. Bisogna soltanto macinare chilometri, uno dietro l’altro (e dobbiamo farne più di 80 così), cambiare posizione ogni tanto sulla bici, quando il collo, il sedere o le braccia ce lo chiedono. A volte pedaliamo in gruppo, altre ci stacchiamo. La strada è una nazionale, ma senza traffico, ogni dieci minuti passa una macchina. In tutti quei chilometri attraversiamo appena un paio di paesi e ci fermiamo in entrambi a bere e mangiare qualcosa. Per il resto, giusto qualche dromedario, una capra qua e là, qualche pastore.

Mi viene in soccorso mio figlio Giorgio. Da un po’ di giorni non dà segni di vita, ma ricevo un suo messaggio whatsapp senza frasi scritte, con un semplice link che contiene il mio salvagente per la giornata: uno stupendo podcast molto interessante su un tema inquietante, gli investimenti che i miliardari americani stanno facendo nelle tecnologie eugenetiche per procurarsi figli sempre più perfetti. Mio figlio dista dall’essere perfetto, come peraltro succede ai suoi genitori, ma voglio vedere se questi pazzi americani si garantiranno coi loro soldi che i propri figli creati in laboratorio gli facciano arrivare storie così interessanti quando loro attraverseranno momenti solitari di noia insopportabile.

Facciamo una nuova pausa nel secondo piccolo paesino che attraversiamo. Arrivo per primo e chiedo a due uomini dove poter comprare dell’acqua, visto che l’unico negozio che ho visto è chiuso. Mi fanno cenno di seguirli, arriviamo di fronte al negozio e uno di loro telefona al proprietario. Questo esce insieme al figliolo e al padre e aprono per noi. Sono le 2:30 e fa parecchio caldo. Abbiamo ancora una trentina di chilometri prima di arrivare a Tata, dove si trova l’albergo in cui dormiremo questa notte. Quello che avrebbe scelto Stanley Kubrick se avesse voluto girare la versione estiva di Shining.

Arrivo in questo posto inquietante abbastanza esausto e aspetto i miei compagni. Sono quasi le 4. Arrivano tutti dopo un bel po’, affaticati e stufi di questa noiosa strada. Le prime tre giornate sono state assai lunghe e dure, più della norma nei viaggi che loro fanno di solito. L. e P. dichiarano, appena arrivati, che l’indomani preferiscono riprendersi dalla stanchezza e farsi portare, insieme alle bici, in macchina fino al punto di arrivo della prossima tappa. A V. e M. l’idea non dispiace e scelgono di fare, anche loro, almeno un pezzo di strada, in una macchina che dobbiamo prima trovare. Io rimango dubbioso sul da farsi, mi prendo il tempo di riflettere.

L’albergo in cui dormiremo si chiama Renaissance e, visto che si trova in corso di ristrutturazione ed è praticamente un cantiere pieno di polvere e disordine ovunque, non è chiaro se questo nome si riferisca a un passato glorioso, a un futuro auspicabile o se non si tratti, più semplicemente, di uno scherzo malevolo.

Ci sono almeno una cinquantina di camere. Il ragazzo della reception ci dà le chiavi delle camere, che sono doppie, ma ci dà la possibilità di averne una a testa. Considerando che paghiamo ben 24€ a persona, compresa la colazione, accettiamo l’offerta di trascorrere, per la prima volta, una notte nell’intimità. Dopo aver visto lo stato delle camere ci rendiamo conto che, in realtà, avere un po’ di compagnia sarebbe stato rassicurante.

Saliamo nel secondo piano (il primo e il terzo sembrano essere quelli in ristrutturazione in questo momento, anche se nessuno ci sta lavorando), dove le camere sono ancora quelle vecchie. Ma sarebbe più opportuno chiamarle celle. Ognuna ha il suo bagno. Ma sarebbe più opportuno chiamarli latrine, dato lo stato pietoso in cui si trovano. Io sono ancora fortunato, nel mio tutto funziona (esclusa ovviamente la doccia), mentre in quello di P. e sua moglie L. non funziona il WC. Il ragazzo della reception gli propone di cambiare camera ma loro hanno già aperto tutte le borse e scelgono di farsi dare un bel secchio. À la guerre, comme à la guerre!!

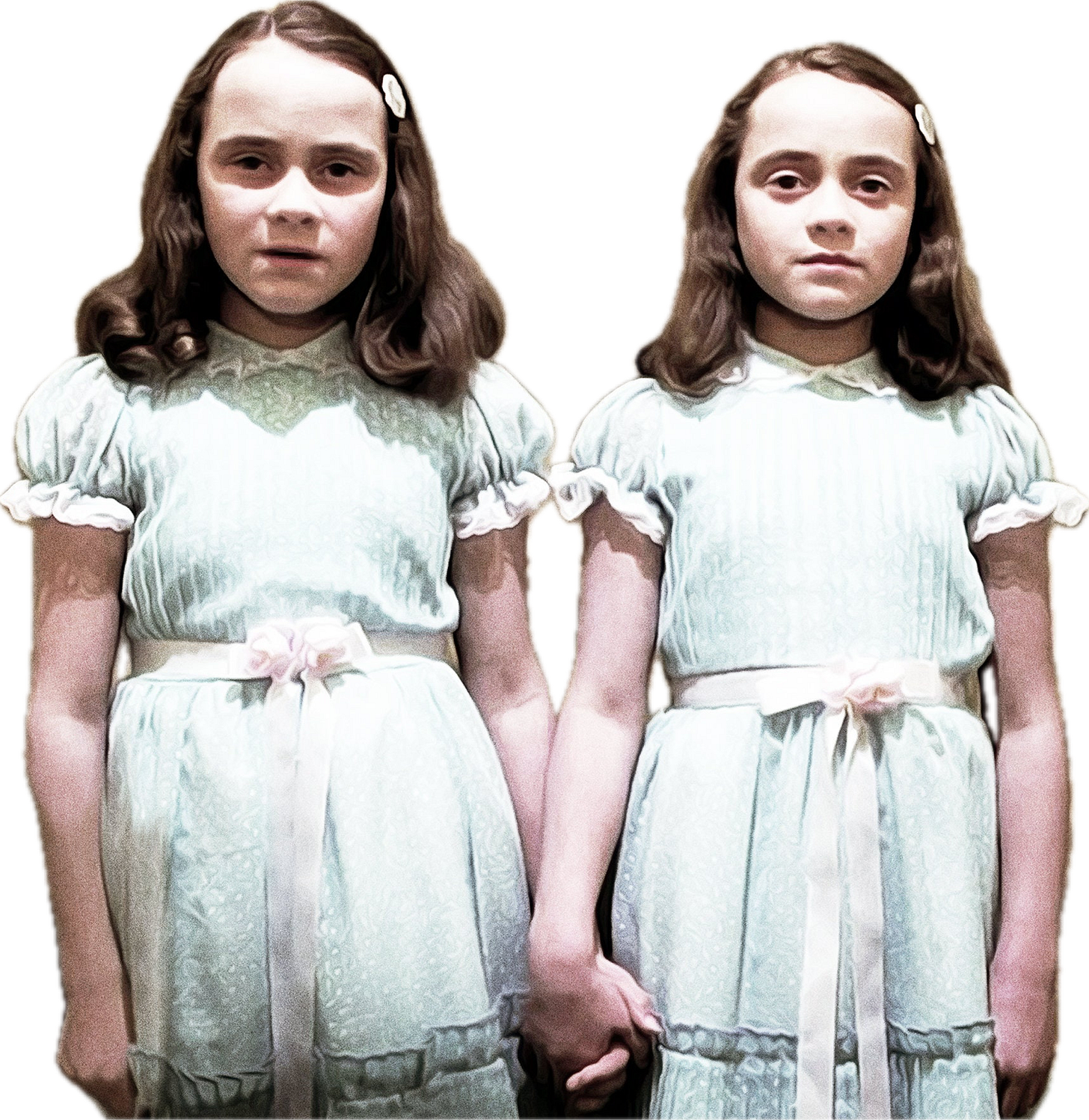

Pensiamo di essere gli unici clienti dell’albergo, tanto per peggiorare l’effetto horror. Ma quando scendo per farmi aiutare dal ragazzo con la scelta del ristorante trovo una donna che gli sta chiedendo delle informazioni. Mi metto alla sua sinistra e lei si gira verso di me: è letteralmente la versione adulta di una delle sorelle Grady. Mi guarda coi suoi occhi chiarissimi sbarrati. Contraccambio sorridente e la saluto. Sono pronto per un terrificante “come and play with me, Ernie” ma invece mi saluta anche lei, cordiale. Francese, sulla cinquantina, viaggia da sola, si muove in bus, oppure in taxi collettivi. Mi dà del lei. Si meraviglia della nostra impresa ciclistica. Non ha un programma chiaro di viaggio, mi sembra che abbia un’idea generale e lasci spazio all’improvvisazione, rimanendo magari più tempo nei posti più belli. Sicuramente scapperà anche lei dal Renaissance appena possibile.

Questa sera ho deciso di darmi da fare per trovare un posto in cui mangiare, finalmente, il couscous, il piatto che preparava la zia Pepita, sorella di mia mamma e moglie dello zio Gino, quando ci invitava a pranzo la domenica nella loro casa di Madrid.

Ho selezionato due ristoranti, cercando su Google. Chiedo al ragazzo della reception di aiutarmi, chiamandoli per sincerarmi che abbiano preparato il couscous per questa sera. Ognuno di questi ristoranti ha qualche centinaio di recensioni positive. Ma lui mi consiglia di andare in un altro che, secondo lui, è migliore e che ha, sì, cinque stelle, ma una sola (!) recensione, probabilmente creata da lui stesso. Insiste ancora, finché non gli dico, mentendo, che un amico che è stato a Tata mi ha consigliato i due che gli ho detto e lo imploro di chiamare. Il primo non ha il couscous, il secondo sì.

Si tratta di un piccolissimo ristorante con due tavoli dentro e altri quattro o cinque fuori, per strada, in una delle stradine della simpatica città di Tata, fra i tanti negozietti molto autentici, dato che non siamo in una città turistica. Faccio un bel giro da solo nelle strade del mercato, fra bancarelle di frutta, macellai e negozi in cui vendono galline e polli vivi, a 1,5€ il chilo. Compro, come ho già fatto qualche altra sera, delle olive condite nello stile marocchino, da portare a ristorante, come aperitivo per tutti.

Il couscous è davvero fantastico e abbondante. Il proprietario del ristorante è un ragazzo giovane ma molto bravo e sa trattare i clienti, con gentilezza e buon umore. Ci chiede di scrivere delle buone recensioni e ci offre il tè marocchino, aggiungendo altro liquido per la notte alle nostre vesciche già compromesse da tutto il tè che consumiamo.

Una coppia di ragazzi molto giovani, lui francese, lei di Barcellona, sono seduti nel tavolo vicino al nostro, uno di fianco all’altro e, mentre mangiano, guardano e ascoltano qualcosa sul cellulare. Immaginiamo che si tratti di un film, una serie o, forse, un evento sportivo. Quando arriva il momento di pagare il conto, ho modo di parlare con lui e mi racconta che stanno viaggiando in bici anche loro. Ci scambiamo informazioni sui reciproci percorsi fatti finora e quelli previsti. Non hanno ancora deciso dove andranno domani e i prossimi giorni. Dopo un po’, scusandosi, mi dice: “perdonami, devo tornare al tavolo, sta finendo la nostra lezione!”

Un buon esempio dei nuovi tempi: due venticinquenni che viaggiano in bici in Marocco per un paio di settimane, senza sapere dove andranno domani e senza dover interrompere le lezioni del loro master in Finanza.

(Continua)